Produktivität und Ausfallsicherheit von Thermoprozessanlagen sind von wettbewerbsentscheidender Bedeutung für Anlagenbetreiber und ‑hersteller. Die Anlageninstandhaltung wandelt sich vor diesem Hintergrund von reaktiven, vorbeugenden Maßnahmen zur vorausschauender, zustandsorientierter Funktionserhaltung. Der Trend zur Industrie 4.0 erfordert daher den Zustand eines Bauteils mit Daten aus dem Betrieb individuell beurteilen zu können. Im Hinblick auf die Anlageninstandhaltung entsteht hier ein zentraler Bedarf für zuverlässige Modelle zur Berechnung der Restlebensdauer, die in moderne Predictive-Maintenance-Systeme integriert werden können.

In Thermoprozessanlagen stellen Strahlheizrohre eine vielversprechende Anwendungsmöglichkeit für derartige Modelle dar. Strahlheizrohre werden in Industrieöfen eingesetzt, die eine räumliche Trennung der Verbrennungsprodukte von der Ofenatmosphäre erfordern. Typische Beispiele sind Anlagen zur kontinuierlichen Feuerverzinkung von Stahlband. Ausgestattet mit Rekuperatorbrennern erreichen Strahlheizrohre in solchen Anlagen üblicherweise Standzeiten von drei bis fünf Jahren. Beschädigt durch Kriechverformung und Oxidation ist die Dichtheit der Strahlheizrohre danach nicht mehr sichergestellt. Die Strahlheizrohre müssen abgeschaltet werden. Praktisch bedeutet das für Anlagenbetreiber eine Einschränkung der Anlagenproduktivität, bis beschädigte Strahlheizrohre schlussendlich während eines Anlagenstillstands mit entsprechenden Produktionsverlusten ausgetauscht werden können.

Gemeinsam mit zwei weiteren Projektpartnern, dem Institut für Werkstoffkunde (IfW) der TU Darmstadt und der OWI Science for Fuels gGmbH, wird am IOB an den Ursachen und Einflussmöglichkeiten auf die Lebensdauer von Strahlheizrohren geforscht. Das Projekt „Flexible Ofenbetriebsweisen“ wurde im Rahmen des Programms zur Förderung der industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klima mit einer Summe von insgesamt etwa 695.000 Euro gefördert. Ziel des Projekts ist es, teilnehmenden Anlagenbetreibern und ‑herstellern eine Methode zur Abschätzung der Lebensdauer der eingesetzten Hochtemperaturkomponenten in Abhängigkeit der gewählten Betriebsweise bereitzustellen. So soll es in Zukunft möglich sein, den Betrieb einer Anlage auch im Hinblick auf die Ausfallsicherheit zu optimieren.

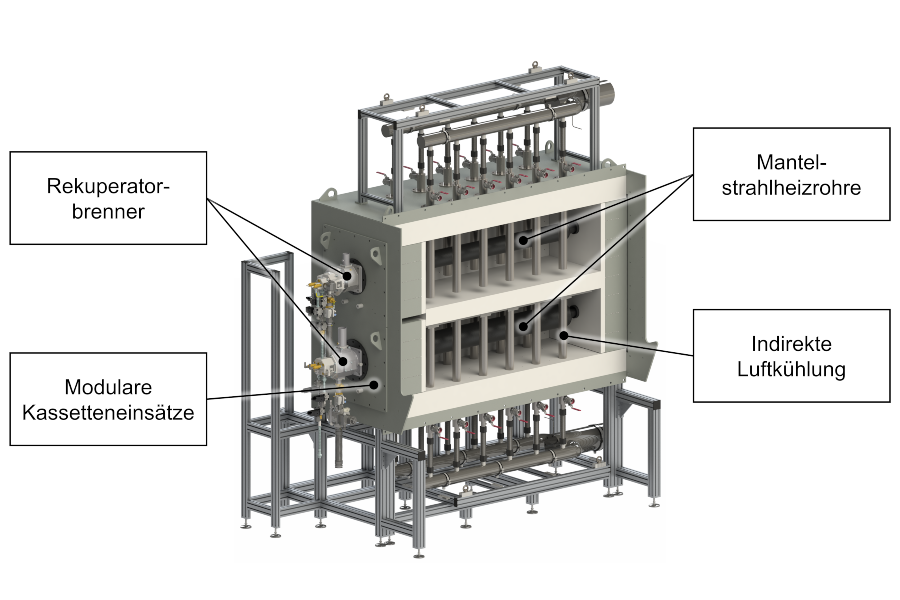

Der neue Prüfstand wird im vorgestellten Projekt zur Untersuchung der Lebensdauer von Strahlheizrohren bei verschiedenen Betriebsweisen verwendet. In dem Zwei-Kammer-Versuchsofen können Strahlheizrohre bei Ofenraumtemperaturen bis zu 1100 °C betrieben werden. Modulare Kassetteneinsätze erlauben den Einbau verschiedener Strahlheizrohrsysteme. Die verwendete indirekte Luftkühlung erlaubt eine flexible Einstellung der Ofenraumtemperatur und ermöglicht somit die Untersuchung anwendungsnaher Lastfälle.

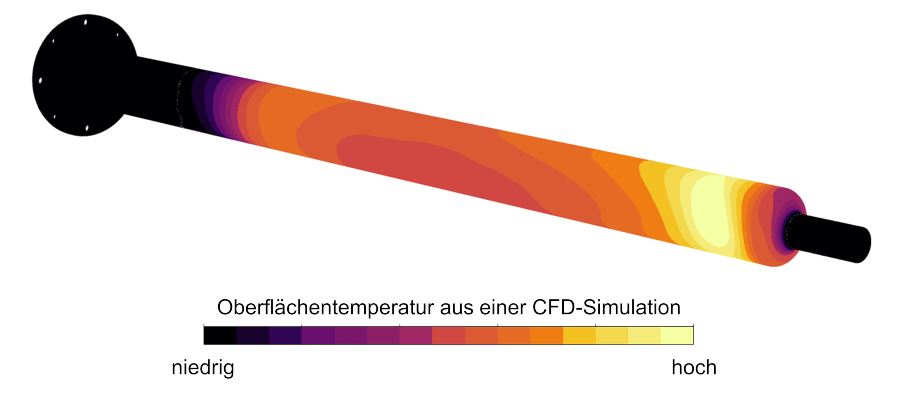

Neben den experimentellen Untersuchungen ist der Aufbau numerischer Simulationen ein wesentlicher Bestandteil des Projekts. Numerische Modelle bieten das Potenzial die Verformung eines Strahlheizrohrs über einen mehrjährigen Einsatzzeitraum innerhalb kürzester Zeit zu extrapolieren. So kann die Lebensdauer der Strahlheizrohre für eine Vielzahl verschiedener Einsatzszenarien effizient abgeschätzt werden.