Themen für Arbeiten

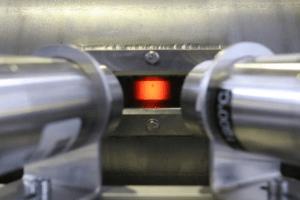

Die Hardware des neuen Systems steht bereits zur Verfügung. Als Teil der Arbeit soll zunächst ein Konzept für die Prozessautomatisierung des Pizzaofens aufgebaut werden. Dabei wird das aktuell verwendete LabView-Programm als erprobte Grundlage für die Programmierung herangezogen. Anschließend soll das entwickelte Konzept auf dem Raspberry-Pi in Python implementiert werden. Während der Softwareentwicklung soll der Programmcode kontinuierlich dokumentiert werden. Die Dokumentation soll anschließende Anpassungen an der Programmierung erleichtern. Die Anlage soll über einen Touchscreen bedient werden können. Die Entwicklung der Benutzeroberfläche ist ebenfalls Teil der Abschlussarbeit. Abschließend wird das entwickelte System am Demonstrator in Betrieb genommen und getestet.

Die Arbeit befasst sich mit der Untersuchung der Strömung in Glasschmelzwannen, die zur Herstellung von Behälterglas verwendet werden, unter dem Einfluss einer verstärkten elektrischen Beheizung. Im Rahmen des Projekts „ZeroCO2Glas“ soll ein numerisches Modell entwickelt werden, das die Strömung der Glasschmelze unter verschiedenen elektrodennahen Randbedingungen abbildet. Ziel ist es, den Einfluss der elektrischen Wärmezufuhr auf die Strömungsstruktur zu analysieren, insbesondere im Hinblick auf Dichteunterschiede und Auftriebskräfte im Bereich der Elektroden. Die Ergebnisse sollen Aufschluss darüber geben, ob sich in der Glaswanne eine vollständig laminare Strömung ausbildet.

Energieintensive Thermoprozesse (Erwärmen, Vorwärmen, Glühen etc.) können zur Einsparung fossiler Brennstoffe elektrifiziert werden. Damit die Elektrizität „aus der Steckdose“ in das zu erwärmende Gut (z.B. Bänder oder Barren) in Form von Wärme übertragen werden kann, werden unter anderem elektrische Widerstandsheizelemente eingesetzt (wie in einem Toaster, in welchem die Drähte zu glühen anfangen aufgrund ihres elektrischen Widerstands). In dieser Arbeit werden solche Heizelemente betrachtet, die von einem Prozessgas umströmt werden und somit überwiegend konvektiv die Wärme an das Prozessgas abgeben.

In kontinuierlichen Bandanlagen zur Wärmebehandlung von Stahl‑, Aluminium- und Kupferband werden Düsensysteme zur Erwärmung und Kühlung der Bänder eingesetzt. Die Düsen werden so auf das Band gerichtet, dass die entstehende Prallströmung für einen möglichst hohen und homogenen Wärmeübergang sorgt. Ziel der Arbeit ist die experimentelle Untersuchung von individuell einstellbaren Runddüsenfeldern. Es sollen verschiedene Einstellparameter und deren Einfluss auf den Wärmeübergang und die Förderleistung untersucht werden. Die individuell einstellbaren Düsensysteme sollen im Hinblick auf die Temperaturverteilung mit klassischen Düsensystemen und vorangegangenen Untersuchungen verglichen werden. Dazu werden Untersuchungen am institutseigenen Wärmeübergangsversuchstand stattfinden.

Energieintensive Thermoprozesse (Erwärmen, Vorwärmen, Glühen etc.) können zur Einsparung fossiler Brennstoffe elektrifiziert werden. Damit die Elektrizität „aus der Steckdose“ in das zu erwärmende Gut (z.B. Bänder oder Barren) in Form von Wärme übertragen werden kann, werden unter anderem elektrische Widerstandsheizelemente eingesetzt (wie in einem Toaster, in welchem die Drähte zu glühen anfangen aufgrund ihres elektrischen Widerstands). In dieser Arbeit werden solche Heizelemente betrachtet, die von einem Prozessgas umströmt werden und somit überwiegend konvektiv die Wärme an das Prozessgas abgeben.

Energieintensive Thermoprozesse (Erwärmen, Vorwärmen, Glühen etc.) können zur Einsparung fossiler Brennstoffe elektrifiziert werden. Damit die Elektrizität „aus der Steckdose“ in das zu erwärmende Gut (z.B. Bänder oder Barren) in Form von Wärme übertragen werden kann, gibt es Technologien, die unter der Bezeichnung Elektrowärme klassifiziert sind. Das betrifft einfach alles, was mittels Elektrizität Wärme für die Thermoprozesse bereitstellt. Prominente Vertreter sind z.B. der Lichtbogenofen oder auch die Widerstandsheizelemente, die man aus dem Toaster aus dem Haushalt kennt.

Energieintensive Thermoprozesse (Erwärmen, Vorwärmen, etc.) können zur Einsparung fossiler Brennstoffe elektrifiziert werden. In dieser Arbeit werden elektrische Widerstandsheizelemente betrachtet, die von einem Prozessgas umströmt werden und somit überwiegend konvektiv die Wärme an das Prozessgas abgeben. Das Prozessgas gibt dann wiederum die Wärme an das Gut ab. Typischerweise sind Heizelemente so aufgebaut, dass leitfähige Drähte spiralförmig auf einem keramischen Trägerstab gewickelt werden. Dieses Design ist schon vor über 100 Jahren patentiert worden; du sollst den Grundstein dafür legen, ein neues optimales Design zu entwickeln.

Electric heating can be implemented into an industrial furnace by the use of electric resistance heaters. There are many options regarding operating principle, geometry and available power. A farely new option is the HoneyComb heating element by Sintex used for the heating of process gases. These heating elements are based on metal powder extrusion using high-temperature alloys. The aim of this work is to investigate the heating elements with regard to heat transfer and fluid flow. Therefore, a numerical model is to be developed which should provide insights into the local and integral heat transfer coefficients, local temperature distribution of the heating elements and gas, and the pressure drop caused by the heating element.

Mittel- bis langfristig müssen energieintensive Anlagen auf eine CO2-arme bzw. neutrale Prozesswärmeerzeugung umgestellt werden. Flexible Prozessketten und Anlagenkonzepte haben großes Potential für den Einsatz unter sich verändernden Rahmenbedingungen. Die Arbeit soll einen Beitrag zur Analyse der Wirtschaftlichkeit von flexible eingesetzten Thermoprozessanlagen und Industrieöfen unter dynamischen Rahmenbedingungen (volatiler Energiemarkt) leisten. Auf Basis der Ergebnisse sollen flexible Prozessketten und Anlagenkonzepte (u.a. Lastverschiebung, hybride Beheizungskonzepte, Speicher) in Bezug auf ihre ökologische und ökonomische Vorteilhaftigkeit bewertet werden.

Die von der metallerzeugenden und ‑verarbeitenden Industrie benötigte Prozesswärme wird aktuell hauptsächlich durch die Verbrennung fossiler Energieträger erzeugt. Ein Ansatz zur Emissionsreduzierung ist die Elektrifizierung der Anlagen. Im Rahmen einer studentischen Arbeit sollen Modelle zur mathematischen Beschreibung verschiedener elektrischer Beheizungs- und Strömungsführungskonzepte basierend auf experimentellen Untersuchungen entwickelt werden.

Der Submerged Arc Furnace ist ein elektrisches Schmelz- und Reduktionsaggregat, welches bereits seit Jahrzehnten beispielsweise für Ferronickel, Ferrochrom oder Phosphor großtechnisch eingesetzt wird. Auf Grund der gestiegenen Restriktionen hinsichtlich des CO2-Fußabdrucks von Produkten und den ebenfalls gestiegenen Kosten für CO2-Emissionen wird auch in der Stahlproduktion nach alternativen Prozessrouten zur Hochofenroute gesucht. Der Submerged Arc Furnace stellt eine Möglichkeit zum Erschmelzen von direktreduziertem Eisen dar und wird von einigen großen Stahlunternehmen favorisiert. In dieser Arbeit soll ein vorhandenes CFD-Modell eines Ferrochrom-SAFs weiter ausgebaut werden. Grundlegendes Prozessverständnis soll durch eine Besichtigung des SAFs bei Outokumpu in Tornio (Finnland) zu Beginn der Arbeit erlangt werden.

Ziel der Projektarbeit ist die Entwicklung eines Programmes zur Verbrennungsrechnung mit anschließender Stoffdatenbestimmung des Abgases. Dieses Programm soll zusätzlich als Online-Tool zur Verfügung gestellt werden. Das Programm soll folgende Punkte berücksichtigen: flexible Auswahl von Brennstoff und Oxidator, Berechnung der Verbrennungskennwerte und Abgaszusammensetzung, Bestimmung der temperaturabhängigen Stoffdaten des berechneten Abgases. Als abschließende Betrachtung wird die Verbrennung von Erdgas der von Wasserstoff gegenübergestellt und bewertet.

In dieser Arbeit wird eine Methode zur Bestimmung der Emissionsgrade beliebiger Oberflächen entwickelt. Dabei steht die Anforderung im Vordergrund, dass die Methode im Rahmen eines experimentellen Aufbaus realisierbar sein sollte. Dazu werden die unterschiedlichen Möglichkeiten der Emissionsgradbestimmung erörtert und darauf basierend eine geeignete Methode entworfen. Diese wird im Anschluss mathematisch modelliert. Die Ergebnisse werden eingeordnet und eine Bewertung der entwickelten Methode schließt sich an.

Im Rahmen dieser Arbeit wird eine Methodik für die Bestimmung des CO2-Fußabdrucks im Rahmen einer Ökobilanz (Life Cycle Assessment, kurz LCA) für den Betrieb von Thermoprozessanlagen als Teil eines spezifischen Herstellungsprozesses für Produkte aus der Metall- und Mineralindustrie entwickelt und angewendet. Dabei werden anlagenspezifische Restriktionen mit dem notwendigen technischen Sachverstand berücksichtigt. Es stehen u. a. die folgenden Branchen im Fokus:

- Metallindustrie: Stahl, NE-Metalle, Gießereiwesen, Schmieden, Härtereitechnik

- Mineralindustrie: Glas, Keramik, Kalk, Zement