Untersuchung zum Einfluss flexibler Betriebsweisen von Industrieöfen auf die Lebensdauer metallischer Hochtemperaturkomponenten (Flexible Ofenbetriebsweisen)

Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF), 01. Juli 2020 – 31. Dezember 2024

Projektbeschreibung

Produktivität und Ausfallsicherheit von Thermoprozessanlagen sind von wettbewerbsentscheidender Bedeutung für deren Betreiber und Hersteller. Im Rahmen der Energiewende in Deutschland gewinnt das gesamtgesellschaftliche Ziel der Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung. Strategien zur Instandhaltung von Anlagen entwickeln sich von reaktiven und vorbeugenden Maßnahmen zu vorausschauender, zustandsorientierter Funktionserhaltung. Dies trifft insbesondere auf die energieintensiven Anlagen, beispielsweise für die Wärmebehandlung von Metallen zu.

Hochtemperaturbelastete Komponenten in Industrieöfen erfahren unter Temperaturwechselbeanspruchungen eine gegenüber einer isothermen Belastung beschleunigten Kriechverformung, welche in Verbindung mit einer korrosiven Schädigung die Lebensdauer dieser Bauteile beschränkt. Ein Beispiel für solche Komponenten sind Strahlheizrohre, die in Industrieöfen, in denen Schutzgasatmosphären verwendet werden, zur indirekten Beheizung eingesetzt werden. Am Ende der Lebensdauer sind die Strahlheizrohre durch Risse oder starke Verformungen (Vgl. Abbildung 1) nicht mehr funktionsfähig und die Rohre müssen abgeschaltet werden. Der verringerte Leistungseintrag reduziert die Produktivität des Ofens, bis die Rohre schließlich während eines Anlagenstillstands ausgetauscht werden. Der Austausch führt zu direkten Kosten für neue Strahlheizrohre, sowie zu indirekten Kosten durch die Produktionsausfälle. Die Erhöhung der Bauteilstandzeit stellt damit ein signifikantes Optimierungspotential für Anlagenbetreiber dar.

Ziel des Forschungsvorhabens ist die Untersuchung des Einflusses einer flexiblen Ofenbetriebsweise auf die Lebensdauer von metallischen Hochtemperaturkomponenten. Im Laufe des Vorhabens wird ein mathematisches Modell zur Beschreibung der Kriechverformung und Werkstoffschädigung ausgewählter Werkstoffe erstellt, welches anschließend in numerischen Modellen zur Berechnung der Verformung verschiedener Strahlheizrohre unter Einwirkung unterschiedlicher Temperaturzyklen verwendet wird. Ein neuartiges, mechanismenbasiertes Kriechmodell wird mit Versuchen an einachsig belasteten Kriechproben am Institut für Werkstoffkunde (IfW) der TU Darmstadt entwickelt. Das Forschungsinstitut OWI Science for Fuels gGmbH (OWI) untersucht in Korrosionsversuchen die Chromabdampfungsrate von Materialproben unter Verbrennungsatmosphären, mit der das Werkstoffmodell um einen Term zur Werkstoffschädigung erweitert wird. Gleichzeitig werden hier die Modelle in Langzeitversuchen auf eine komplexere Spannungssituation in Form von einseitig eingespannten Balkenproben übertragen.

Abbildung 1: Doppel-P-Strahlheizrohre am Ende der Lebensdauer

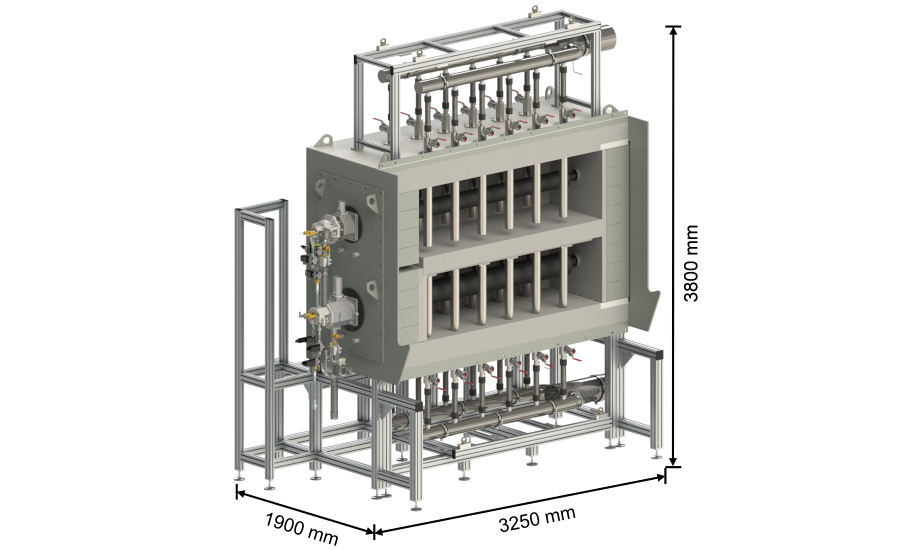

Am Institut für Industrieofenbau und Wärmetechnik (IOB) werden die Versuche auf Mantelstrahlheizrohre als Beispiel von Hochtemperaturkomponenten auf die Bauteilebene erweitert. Zu diesem Zweck wird für das Projekt ein neuer Überlastungsprüfstand (Abbildung 2) aufgebaut, in dem Strahlheizrohre in Langzeitversuchen mit unterschiedlichen Temperaturwechseln belastet werden. Der Prüfstand ist mit Regelungstechnik nach industriellem Vorbild ausgestattet. Ein modularer Aufbau erlaubt den Einbau von unterschiedlichen Strahlheizrohrgeometrien und ermöglicht so einen langfristigen Einsatz des Prüfstands. Nach den Versuchen werden die Rohre dreidimensional vermessen und so die Verformung der Rohre evaluiert.

Modularer Überlastungsprüfstand mit zwei installierten Mantelstrahlheizrohren

Numerische Modelle, die während der Projektlaufzeit entwickelt und mit den Versuchsergebnissen aller Forschungsstellen validiert werden, ermöglichen es, die Erkenntnisse aus den Versuchen auf weiterführende Lastfälle zu übertragen. Für die Berechnung der Strahlheizrohrlebensdauer wird ein zweistufiger Simulationsprozess verfolgt: In numerischen Strömungssimulationen wird die transiente Temperaturverteilung eines Strahlheizrohrs berechnet (Abbildung 3). Die Ergebnisse werden anschließend in Struktursimulationen übertragen, in denen unter Verwendung des entwickelten Werkstoffmodells die transiente Verformung des Strahlheizrohrs berechnet wird.

Abbildung 3: Beispielhafte Ergebnisse aus einer transienten numerischen Strömungssimulation: Temperaturverlauf eines Strahlheizrohrs bei Ein-Aus-Taktung des Brenners

Abschließend werden mit den numerischen Modellen Untersuchungen zu verschiedenen industriellen Einsatzszenarien aufgestellt. Die resultierende, umfangreiche Datenbasis zu gängigen Hochtemperatur-Werkstoffen und Strahlheizrohren ermöglicht Anlagenbetreibern die Betriebsweise ihrer Anlagen hinsichtlich der Lebensdauer der Bauteile zu optimieren.

Projektziele

- Aufstellung von Empfehlungen zur Optimierung des Betriebs von Industrieöfen zur Optimierung der Lebensdauer von Hochtemperaturbauteilen unter Berücksichtigung produktionstechnischer Rahmenbedingungen und der Energieeffizienz

- Erstellung eines Werkstoffmodells mit Beschreibungen des Kriech- und Korrosionsverhaltens ausgewählter Werkstoffe

- Entwicklung eines numerischen Modellierungsansatzes zur Berechnung der Kriechverformung von Hochtemperaturbauteilen

- Identifizierung von Gefügemechanismen, die zur beschleunigten Kriechverformung bei Temperaturwechseln beitragen

- Entwicklung eines minimalen Versuchsprograms mittels Design of Experiments zur Übertragung des Werkstoffmodells auf weitere Werkstoffe

Ergebnisbericht

Im Forschungsvorhaben „Flexible Ofenbetriebsweisen“ wurde der Einfluss überlagerter hoch- und niedrigfrequenter Temperaturwechsel auf die Lebensdauer metallischer Hochtemperaturkomponenten untersucht. Im Projekt wurden die Ergebnisse experimenteller Untersuchungen und numerischer Modelle kombiniert, um Handlungsempfehlungen zum Betrieb wärmetechnischer Anlagen im Hinblick auf eine maximale Lebensdauer der verbauten Komponenten zu formulieren.

Die experimentellen Untersuchungen umfassen Langzeitversuche unterschiedlicher Probengeometrien mit Laufzeiten von mehreren Monaten, in denen die Proben überlagerten Temperaturwechseln ausgesetzt wurden. Hierzu wurden zunächst Temperaturmessdaten aus Industrieanlagen ausgewertet und auf bestimmte, wiederkehrende, charakteristische Zyklen abstrahiert. Es wurden Versuche an zylindrischen Rundproben unter uniaxialer Belastung durchgeführt, um den Einfluss der überlagerten Temperaturwechsel auf die Materialantwort zu untersuchen. Außerdem wurden Einflussgrößen auf den Effekt der beschleunigten Kriechdehnungsentwicklung unter Temperaturwechsel-Beanspruchung untersucht. Als Versuch mit komplexerer mechanischer Belastung wurden einseitig eingespannte, horizontale Balkenproben mit überlagerten Temperaturzyklen belastet. Zuletzt wurden die Temperaturzyklen auch auf Industrieofen-Komponenten in Form von Strahlheizrohren im Industriemaßstab aufgebracht. Die Versuche liefern insbesondere Messdaten zur zeitabhängigen Verformung der untersuchten Geometrien.

Parallel zu den experimentellen Arbeiten wurden numerische Modelle aufgebaut und entsprechende Berechnungen durchgeführt. Hierbei lag der Fokus auf der Berechnung der Strahlheizrohrverformung in Abhängigkeit der Einsatzumgebung und Betriebsweise. Der entwickelte Arbeitsablauf kombiniert Modelle der numerischen Strömungsmechanik (CFD) und der numerischen Strukturmechanik (FEM) in einer einseitigen Fluid-Struktur-Interaktion. Um das Ziel zu erreichen, wurde eine stationäre Berechnung des Ofens sowie eine transiente Berechnung der Ein-Aus-Taktung eines Rekuperatorbrenners in einem Mantelstrahlheizrohr vorgenommen. Als Ergebnis werden Strahlheizrohr-Temperaturprofile berechnet, die als Eingangsgröße für die Struktursimulationen verwendet werden.

Zur Berechnung der plastischen Kriechverformung wurde ein Materialmodell entwickelt, welches in der Lage ist, die im Vergleich zu isothermen Belastungen beschleunigte Kriechdehnrate unter thermischen Lastwechseln abzubilden. Dieses Modell wird zur Berechnung der Kriechverformung im FEM-Modell des Strahlheizrohrs und in einem vereinfachten analytischen Modell zur Berechnung der Verformung einseitig eingespannter Balken verwendet.

Die beschriebenen Experimente wurden durch werkstofftechnische Untersuchungen ergänzt. So wurde das Materialverhalten in Bezug auf die Abdampfung von Chrom unter Temperatureinfluss durchgeführt. Abschließend wurden mikrostrukturelle Erkenntnisse aus den Untersuchungen der eingesetzten Balkenproben gezogen.

Aus den experimentellen Erkenntnissen und den Simulationsergebnissen wurden Handlungsempfehlungen zum flexiblen Betrieb von Mantelstrahlheizrohren abgeleit

Der Schlussbericht ist über die Forschungsvereinigung Industrieofenbau e.V. (FOGI) erhältlich.

Projektpartner

Ansprechpartner

Förderung

Das Projekt (Vorhaben Nr. 01IF21070N) wurde mit Unterstützung der Forschungsgemeinschaft Industrieofenbau e.V. (FOGI) über das Forschungskuratorium Maschinenbau e.V. (FKM) eingereicht. Es wurde über den Projektträger Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung und ‑entwicklung (IGF) durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages finanziell gefördert.